In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di fornitura e mettiamo a disposizione un fac simile contratto di fornitura.

Caratteristiche Contratto di Fornitura

Il contratto di fornitura, altrimenti definito somministrazione, ricopre un ruolo di particolare rilevanza all’interno dei rapporti commerciali e civili, in quanto rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale un soggetto (spesso un’azienda) si impegna a fornire in modo continuativo o periodico determinati beni a un altro soggetto, che a sua volta è tenuto a corrispondere un prezzo per il servizio ricevuto. La disciplina di questo istituto trova il proprio fondamento nel Codice Civile italiano, principalmente negli articoli 1559 e seguenti, benché vi siano numerosi richiami ad altre tipologie contrattuali, quali la vendita, la locazione e l’appalto, a seconda dell’oggetto della fornitura stessa. Proprio la commistione tra diverse normative e la variabilità dell’oggetto rendono il contratto di fornitura estremamente flessibile e ampiamente utilizzato, specie nelle ipotesi di necessità di beni di uso prolungato o ripetuto nel tempo (come energia elettrica, gas, acqua o altri beni fungibili).

Per comprendere con chiarezza gli aspetti legali di maggior rilievo, è utile soffermarsi sulle caratteristiche principali del contratto di fornitura, sulle differenze che intercorrono fra quest’ultimo e altri contratti tipici, sulle diverse modalità di esecuzione delle prestazioni, sulle tutele messe a disposizione dell’ordinamento in caso di inadempimento di una delle parti, nonché sulle cause di estinzione e sulle modalità di recesso o risoluzione, con particolare attenzione a quelle che la legge definisce come “cause di scioglimento” del vincolo contrattuale.

Nel linguaggio comune, i termini “contratto di fornitura” e “contratto di somministrazione” sono impiegati talvolta come sinonimi, mentre in altri contesti vengono distinti. La legge, dal canto suo, non separa nettamente i due concetti e anzi tende a fare riferimento alla somministrazione come fattispecie tipica prevista dal Codice Civile, il cui contenuto, ossia la cessione periodica o continuativa di beni, coincide di fatto con quello che comunemente è definito “fornitura”. L’articolo 1559 del Codice Civile, che costituisce la norma cardine in materia di somministrazione, stabilisce che una parte si obbliga, per un dato periodo di tempo, a fornire all’altra parte quantità determinate o determinabili di cose, dietro il pagamento di un prezzo. La dottrina ne ha ricavato una serie di puntualizzazioni: anzitutto, la somministrazione prevede una serie di prestazioni ripetute o continuative; in secondo luogo, la controprestazione del somministrato (cioè colui che riceve i beni) è sempre di natura pecuniaria; infine, la funzione economico-sociale di questo accordo sta nel garantire a una parte la disponibilità di beni ogniqualvolta ne abbia necessità, senza dover negoziare singoli e frammentati contratti di vendita.

Dal punto di vista teorico, la somministrazione (o fornitura) si distingue dalla vendita tradizionale perché non prevede una singola e immediata cessione di beni con contestuale trasferimento della proprietà e pagamento del corrispettivo. Il contratto di somministrazione implica invece un obbligo di consegna o messa a disposizione che si ripete o si protrae nel tempo, generando una serie di prestazioni che possono seguire cadenze regolari (come fornitura mensile, trimestrale, annuale) oppure fluttuanti in base al fabbisogno concreto del somministrato. È per tale motivo che, spesso, il prezzo concordato risulta più vantaggioso di quello che il ricevente sosterrebbe se comprasse singolarmente ogni unità di bene di volta in volta. Inoltre, l’impostazione a tempo tendenzialmente indeterminato o comunque protratto rende la fornitura particolarmente utile quando si tratta di soddisfare esigenze costanti come l’approvvigionamento di acqua, gas, energia elettrica o altri generi in cui il rapporto fiduciario e la continuità del servizio risultano fondamentali.

Nel corso della storia, la somministrazione ha avuto una propria evoluzione nel Codice Civile del 1942. Prima della formalizzazione normativa, esistevano molte prassi commerciali che si rifacevano al concetto di fornitura continuativa, ma sorgevano problemi di sovrapposizione con altri contratti tipici, quali la vendita, il mandato, l’appalto o la locazione, a seconda del tipo di obbligazione e dei beni coinvolti. Oggi, grazie all’articolo 1559 e seguenti, tali zone d’ombra sono state in gran parte chiarite, sebbene permanga la necessità di integrare la disciplina della somministrazione con le norme dei contratti affini, ove compatibili. L’articolo 1570, infatti, stabilisce che alla somministrazione si applicano, in quanto non in contrasto, le regole proprie del contratto a cui corrispondono le singole prestazioni. Se si somministra un bene di consumo (ad esempio energia elettrica), troveranno spazio le regole della vendita. Se viene trasferito soltanto il godimento temporaneo di un bene, le norme sulla locazione integreranno la disciplina. Se i beni oggetto della fornitura devono essere appositamente fabbricati dal somministrante, allora occorre far riferimento alla disciplina dell’appalto, per la parte in cui regola la realizzazione di cose nuove. Ciò non toglie che la somministrazione resti un contratto autonomo, con una propria causa, poiché la finalità unitaria di rifornire periodicamente o continuativamente un soggetto non può essere confusa con la semplice sommatoria di più vendite, locazioni o appalti.

Per una corretta qualificazione giuridica, è essenziale identificare il contenuto della prestazione. Il contratto di fornitura è caratterizzato da una serie di “dazioni” di beni mobili (ma, astrattamente, nulla vieta che possano essere forniti anche beni immobili, sebbene ciò risulti raro nella pratica) e si colloca nel novero dei contratti a prestazioni corrispettive, in cui a un obbligo di fare o dare corrisponde un obbligo di pagare un corrispettivo. Il concetto di “dare” assume centrale rilevanza: se il contratto riguarda infatti un obbligo di compiere un’opera o un servizio diverso dalla mera consegna di beni (come la pulizia delle strade), ci si troverebbe in un ambito di appalto e non di fornitura, o comunque in un contratto misto che andrebbe analizzato alla luce degli articoli sull’appalto.

Le tipologie di somministrazione sono varie e possono essere classificate in base alla periodicità delle prestazioni o alla modalità con cui si realizza il trasferimento della proprietà dei beni. Se il bene viene trasferito in proprietà al somministrato, come nel caso dell’energia elettrica, si parla di somministrazione di consumo, che produce effetti reali analoghi alla vendita. Se, invece, il somministrato ottiene solo il godimento temporaneo del bene, si rientra nell’ambito della somministrazione d’uso, che produce effetti obbligatori simili alla locazione. Vi sono poi forme di somministrazione periodica in senso proprio, in cui i beni vengono forniti a scadenze regolari, oppure in senso improprio, ove le consegne avvengono in modo irregolare ma pur sempre reiterato. Ancora, si può avere la somministrazione continuativa, in cui la fornitura non si interrompe e il somministrato richiede il quantitativo in base alle proprie effettive necessità, entro i limiti stabiliti dal contratto.

Essendo un contratto a prestazioni corrispettive, il contratto di fornitura (o somministrazione) ha quale obbligo del somministrato il pagamento di un prezzo. Nella prassi, le parti disciplinano preventivamente i criteri di calcolo del corrispettivo, inserendo clausole che tengono conto delle variazioni dei costi di produzione, delle oscillazioni di mercato e di eventuali aumenti o riduzioni legati a parametri esterni (come i prezziari ufficiali o gli indici ISTAT). Nel caso in cui le parti non abbiano espressamente stabilito il prezzo, si applicano i criteri di cui all’articolo 1474 del Codice Civile, per cui il prezzo è determinato dal listino di mercato, dalle tariffe in uso o dal prezzo che il venditore pratica abitualmente. Qualora non sia stabilita la quantità dei beni oggetto di fornitura, l’articolo 1560 del Codice Civile richiama il criterio del fabbisogno del somministrato, facendone un parametro che può variare di volta in volta, purché rimanga nei limiti della buona fede contrattuale.

Una clausola spesso presente nei contratti di fornitura è quella di esclusiva, che può essere di due tipi. La prima è l’esclusiva di preferenza, con cui il somministrato si impegna a rivolgersi prioritariamente al medesimo fornitore in caso di rinnovo dell’accordo o di ulteriori necessità, se i beni offerti sono alle stesse condizioni di mercato o comunque a condizioni non peggiori rispetto ai concorrenti. La seconda è la vera e propria clausola di esclusiva, in cui il fornitore si obbliga a non fornire quegli stessi beni ad altri soggetti; viceversa, può essere il somministrato a impegnarsi ad acquistare quei beni solo dal proprio fornitore. È essenziale che le parti valutino con attenzione la durata di tali patti e le eventuali penali in caso di violazione, poiché un’esclusiva eccessivamente lunga potrebbe risultare in contrasto con i principi di concorrenza. Al superamento del quinquennio, la clausola potrebbe essere oggetto di scrutinio per verificarne la conformità alla normativa antitrust, se rileva in maniera significativa sul mercato interessato. In caso di inadempimento di un patto di esclusiva, l’altra parte potrebbe agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno.

La forma del contratto di somministrazione è libera, non essendo richiesta una forma scritta a pena di nullità, fatta salva la necessità di rispettare eventuali normative speciali per particolari settori (ad esempio, il settore energetico o quello idrico possono prevedere obblighi di forma scritta, di registrazione o di comunicazione alle autorità competenti). Ciò nonostante, la stipula per iscritto è fortemente consigliata per ragioni di certezza e prova, poiché la somministrazione si protrae nel tempo e potrebbe essere opportuno definire in modo dettagliato tempistiche di consegna, modalità di pagamento, calcolo del prezzo, strumenti di adeguamento, cause di forza maggiore, clausole risolutive espresse ed eventuali preavvisi necessari per l’esercizio del recesso.

Proprio il tema della durata merita un approfondimento, poiché uno dei tratti salienti del contratto di fornitura è la continuità della prestazione. Molto spesso, la somministrazione non prevede un termine finale, e in tal caso il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, la legge consente a ciascuna parte di recedere con un congruo preavviso, che può essere fissato dalle parti stesse all’interno del contratto. Se il tempo di preavviso non è specificato, si fa riferimento agli usi del luogo o, in mancanza, a un lasso di tempo ragionevole, da valutare in base alla natura dell’attività e all’interesse di entrambe le parti. Il preavviso funge da tutela: evita che la controparte subisca un pregiudizio improvviso per la cessazione del rapporto, consentendole di trovare fornitori o clienti alternativi, oppure di organizzare in modo diverso la propria attività. Se una parte recede senza fornire il preavviso dovuto, la legge non annulla l’efficacia della dichiarazione di recesso (che rimane valida e produce comunque l’effetto di sciogliere il vincolo contrattuale), ma obbliga la parte recedente a risarcire i danni cagionati all’altra. In pratica, non si può costringere la parte a restare nel contratto, ma la si rende responsabile economicamente delle conseguenze negative che abbia causato con il recesso intempestivo. Quando invece la somministrazione è stipulata per un tempo determinato, la cessazione avviene allo scadere del termine. Non è inusuale che i contratti di somministrazione prevedano un tacito rinnovo, oppure che contemplino clausole che consentono di prorogare la durata, purché vi sia la volontà congiunta delle parti. Si può inoltre stabilire una condizione risolutiva o un termine finale dopo il quale la fornitura cessa automaticamente. Esistono poi altre cause tipiche di estinzione: l’adempimento dell’obbligazione (qualora la fornitura abbia un oggetto quantitativamente determinato e si esaurisca con la consegna dell’intero stock di beni pattuiti), il mutuo dissenso delle parti (le quali, di comune accordo, decidono di sciogliere il vincolo), la cosiddetta prescrizione decennale del rapporto generale, nonché la prescrizione quinquennale per le singole prestazioni secondo l’articolo 2948 del Codice Civile.

Nell’ambito della fisiologica esecuzione del contratto, possono insorgere situazioni di inadempimento da parte del fornitore o del somministrato. L’inadempimento consiste nella mancata o inesatta esecuzione dell’obbligazione e, perché legittimi la risoluzione del contratto, deve essere sufficientemente grave. Se, per esempio, il fornitore non consegna la quantità di beni pattuita per più volte o li consegna in maniera qualitativamente difforme, il somministrato potrà chiederne la risoluzione e il risarcimento del danno. Analogamente, se il somministrato non paga con regolarità il prezzo o non rispetta le scadenze concordate, il fornitore potrà agire per la risoluzione del contratto, dimostrando che l’inadempienza mina la fiducia necessaria per proseguire la relazione commerciale. Qualora l’inadempimento sia lieve o si verifichino difficoltà temporanee, ciascuna parte può far valere l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, sospendendo la propria prestazione e invitando l’altra parte ad adempiere. L’esercizio di questa eccezione deve però avvenire con buona fede, valutando se la mancata esecuzione parziale o difettosa dell’altra parte sia comunque pregiudizievole al punto da giustificare il blocco della propria prestazione. La possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (ex articolo 1467 del Codice Civile) è un altro strumento che può rilevare nella somministrazione, sebbene l’aleatorietà legata alle fluttuazioni dei prezzi non sia di per sé un motivo sufficiente. L’eccessiva onerosità richiede l’esistenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, che rendano notevolmente squilibrata la prestazione di una parte rispetto all’altra. Se, ad esempio, il contratto di fornitura riguarda una materia prima che subisce un rincaro eccezionale a causa di eventi calamitosi o improvvise restrizioni commerciali internazionali, il fornitore potrebbe invocare l’eccessiva onerosità per chiedere la risoluzione o una rinegoziazione del prezzo. La parte contro cui è domandata la risoluzione potrebbe evitare lo scioglimento offrendo una modifica equa delle condizioni economiche.

Una questione che emerge di frequente riguarda la distinzione tra la fornitura di beni e la prestazione di servizi. Quando si parla di contratto di “somministrazione”, il testo di legge fa riferimento al dare cose e, pertanto, si colloca nell’ambito degli scambi di beni materiali o di beni immateriali assimilabili a cose (come, in certi casi, l’energia elettrica). Se però ciò che viene fornito è un’attività lavorativa o un servizio specifico (come pulizie o manutenzioni), si entra nel settore dell’appalto, disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile. Non è sempre facile distinguere le ipotesi in cui l’oggetto del contratto è la disponibilità di un bene (si pensi, per esempio, all’erogazione di software as a service, dove si fornisce l’accesso a una piattaforma online) dalle ipotesi in cui l’oggetto è l’esecuzione di un’attività. In molti casi, la distinzione avviene in via interpretativa sulla base della prevalenza della componente di consegna di beni piuttosto che della componente di attività. Nel caso in cui la componente di attività superi quella di consegna, si tende a inquadrare il rapporto come un appalto.

Un aspetto connesso alle forniture è il diritto di ripensamento, che si applica principalmente ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali o a distanza, se le parti rientrano nell’ambito di applicazione del Codice del Consumo. Se il somministrato è un consumatore e il contratto è stipulato per via telematica o telefonica (ad esempio, un contratto di fornitura di servizi di telefonia o di energia con operatori privati), allora il consumatore può esercitare il recesso entro quattordici giorni dall’attivazione del servizio o dalla stipulazione del contratto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza penali. Questo diritto non opera, tuttavia, se il bene o servizio riguarda fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitativo determinato, in base alla specifica eccezione prevista dal Codice del Consumo.

Sul piano pratico, la stipula di un contratto di fornitura richiede un’attenta negoziazione. È opportuno disciplinare nel dettaglio le tempistiche e le modalità di consegna, indicando se la consegna sarà periodica a date fisse o se avverrà su chiamata del somministrato. È necessario prevedere clausole di garanzia o di conformità dei beni alle specifiche tecniche, eventualmente richiamando la disciplina sulla garanzia per vizi di cui agli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, qualora si applichi, per analogia, la disciplina della vendita. Nel caso di somministrazioni di beni deperibili (prodotti alimentari o altro), occorrerà definire attentamente i requisiti di qualità, le certificazioni sanitarie, gli standard di conservazione e le modalità di trasporto. È altresì consigliabile regolare contrattualmente la possibilità di sub-fornitura, cioè l’eventualità che il fornitore incarichi terzi di produrre o consegnare i beni, specificando se ciò è ammesso, a quali condizioni e con quali limiti di responsabilità.

Tra le clausole spesso presenti nei contratti di fornitura spiccano quelle concernenti la revisione del prezzo, specie per forniture di lunga durata. Tali clausole consentono l’adeguamento del corrispettivo in conseguenza di variazioni di parametri esterni (come costi delle materie prime, inflazione, tassi di cambio, tariffe doganali), al fine di mantenere un equilibrio sostanziale tra prestazioni e controprestazioni. È possibile prevedere una formula di indicizzazione o un meccanismo di rinegoziazione periodica. Ove le parti non riescano ad accordarsi sulle modifiche, il contratto potrebbe contemplare un meccanismo arbitrale o una clausola di mediazione, così da evitare controversie giudiziarie lunghe e dispendiose.

La risoluzione per inadempimento è un rimedio generale previsto dal Codice Civile. L’articolo 1453 consente alla parte non inadempiente di domandare in giudizio la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, dimostrando la colpa o comunque l’inesatta esecuzione della controparte. Spesso, nei contratti di somministrazione, si inseriscono clausole risolutive espresse che individuano in anticipo i casi in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da legittimare la risoluzione ipso iure. Un esempio tipico è il mancato pagamento del canone o di una rata oltre un certo numero di giorni dalla scadenza, oppure l’inosservanza delle specifiche tecniche dei beni forniti. In ogni caso, la parte interessata deve comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e da quel momento il contratto si intende sciolto. Diversamente, in assenza di clausola risolutiva espressa, è necessario rivolgersi al giudice per ottenere la pronuncia di risoluzione, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla diffida ad adempiere (articolo 1454 del Codice Civile), inviando all’altra parte una formale intimazione a eseguire la prestazione entro un termine congruo, con avvertimento che, in mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Un’altra ipotesi che potrebbe concretizzarsi nel corso di un rapporto di somministrazione a lungo termine è l’insolvenza di una delle parti, ad esempio se il somministrato finisce in procedura fallimentare o concordato preventivo. In tali casi, la legge fallimentare prevede norme speciali che disciplinano il destino dei contratti in corso di esecuzione (articolo 72 Legge Fallimentare). Se il contratto è ancora pendente, il curatore fallimentare può scegliere se subentrare nel contratto o scioglierlo. Se opta per lo scioglimento, la parte non fallita potrà chiedere il risarcimento dei danni come creditore concorsuale. Se, invece, il curatore decide di subentrare, deve prestare idonee garanzie per l’adempimento di quanto dovuto. Ciò è importante perché tutela il fornitore dal rischio di non vedere corrisposto il corrispettivo per le future consegne di beni.

Il contratto di fornitura (o somministrazione) rappresenta un istituto giuridico estremamente versatile, che consente di gestire rapporti di durata, caratterizzati da una serie di prestazioni ripetute o continue di beni e da un corrispettivo in denaro. La sua disciplina si colloca nel Codice Civile, agli articoli 1559 e seguenti, e risulta integrata dalle norme relative ai singoli contratti di riferimento (vendita, locazione, appalto) quando ciò sia compatibile con la finalità della somministrazione. Il principale vantaggio di questo accordo consiste nella possibilità di assicurarsi un rifornimento costante e a condizioni che, nella maggior parte dei casi, risultano più vantaggiose rispetto a una molteplicità di singoli contratti di vendita. Vi è, tuttavia, l’esigenza di regolare attentamente i profili di durata, i meccanismi di revisione del prezzo, le clausole di esclusiva, le garanzie, le modalità di consegna e le cause di estinzione, per evitare che l’esigenza di continuità si tramuti in vincoli eccessivi o generi situazioni di inadempimento non facilmente risolvibili.

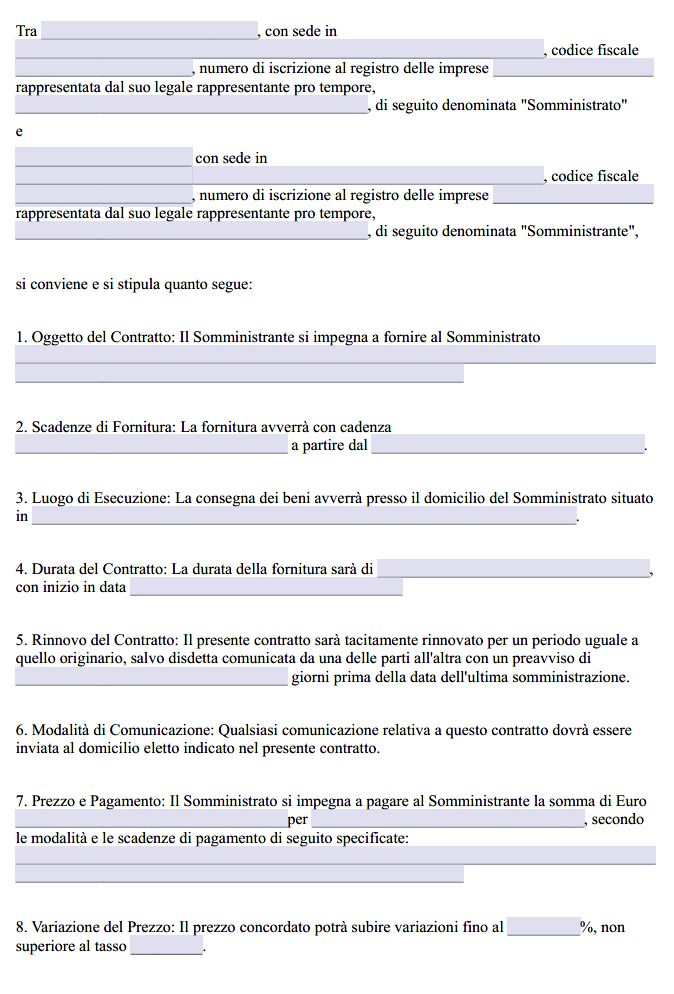

Modello Contratto di Fornitura Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di fornitura Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto di fornitura può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

Modello Contratto di Fornitura PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto di fornitura PDF.