In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto a favore di terzo e mettiamo a disposizione un fac simile contratto a favore di terzo.

Caratteristiche del Contratto a Favore di Terzo

Il contratto a favore di terzo, previsto dal codice civile del 1942 all’articolo 1411, è una figura giuridica in cui uno dei due contraenti, chiamato promittente, si obbliga verso l’altro contraente, detto stipulante, a eseguire una prestazione in favore di un soggetto ulteriore, definito convenzionalmente terzo. Questo terzo si trova inizialmente al di fuori del negozio giuridico, ma ne riceve un beneficio che, in assenza di pattuizioni contrarie, diviene un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti del promittente. In una prospettiva più tradizionale si potrebbe avvertire una contraddizione con il principio di relatività del contratto, secondo cui gli effetti negoziali dovrebbero riguardare soltanto coloro che hanno preso parte all’accordo. Eppure, il legislatore ha scelto di abbandonare un approccio troppo rigido a favore di una visione più aperta e in armonia con i principi di solidarietà, cooperazione e utilità sociale, accettando che possano prodursi vantaggi giuridicamente riconosciuti a favore di estranei rispetto alle parti contraenti.

La storia di questo istituto mostra chiaramente l’evoluzione di mentalità e diritto. Nel diritto romano vigeva una netta avversione verso i negozi stipulati a vantaggio di terzi, in parte a causa del principio di relatività dei contratti, in parte per il rigoroso rispetto della tipicità degli atti e la diffidenza verso gli atti gratuiti. Questa contrarietà si è protratta per lunghi secoli, influenzando la legislazione medievale e arrivando persino al codice civile del 1865, che ammetteva la possibilità di stipulare in favore di terzi soltanto nei limiti in cui la clausola vantaggiosa fosse parte di una stipulazione effettuata per la propria persona (o di una donazione fatta ad altri). Anche in quell’epoca, dunque, il beneficio concesso a un terzo era un’eccezione, possibile soltanto se strettamente connessa a un’altra obbligazione principale. Con il codice civile del 1942, invece, si è giunti a un riconoscimento generale del contratto a favore di terzo, in virtù della sua grande utilità pratica. Quest’ultima si apprezza in moltissime situazioni quotidiane: si pensi alla possibilità di procedere a una donazione indiretta senza dover ricorrere a due atti separati (ad esempio il padre acquista un immobile intestandolo direttamente al figlio, evitando il doppio passaggio acquisto-donazione), o si pensi alla facoltà di eseguire un contratto senza le autorizzazioni normalmente necessarie per gli incapaci quando il beneficiario è, appunto, un terzo incapace. Ulteriori esempi di contratto a favore di terzo si rintracciano in contesti molto frequenti nella prassi. Basti ricordare la vendita in cui il promittente si impegna a trasferire la proprietà a qualcuno diverso dallo stipulante, il trasporto di cose o persone organizzato tra mittente e vettore, con il destinatario che acquisisce il diritto di pretendere la corretta esecuzione. La diffusione di tali contratti, anche in epoca contemporanea, si giustifica con l’estrema flessibilità e con la capacità di soddisfare interessi molteplici e non soltanto quelli delle due parti che originariamente si accordano. Nel contesto di un ordinamento giuridico che riconosce all’autonomia privata una funzione non più soltanto individuale ma anche sociale, il contratto a favore di terzi trova una solida giustificazione teorica. Non è soltanto la volontà delle parti a esercitare un ruolo decisivo, ma anche una valutazione di meritevolezza dell’interesse perseguito, che può senz’altro estendersi al beneficio a favore di un estraneo.

In ogni caso, ciò che qualifica il contratto a favore di terzo è il fatto che l’effetto (o il diritto) sorga effettivamente in capo a un soggetto estraneo all’accordo negoziale iniziale, pur rispettando, nelle sue linee essenziali, lo schema di un normale contratto obbligatorio. Al promittente è richiesto di adempiere la prestazione nei confronti del terzo; lo stipulante, dal canto suo, conserva di norma un potere di revoca o di modificazione fino a quando il terzo non abbia manifestato la volontà di approfittarne. L’acquisto del diritto da parte del terzo avviene, in via generale, già al momento della stipula, salvo l’ipotesi in cui le parti abbiano stabilito diversamente. In quest’ultimo caso, si può immaginare che l’efficacia del trasferimento si produca, per esempio, soltanto quando il terzo accetti espressamente di ricevere il bene o la prestazione, o al verificarsi di un determinato evento stabilito dalle parti. L’importanza di una clausola che consenta allo stipulante di revocare il beneficio si collega a quella che viene generalmente definita la ragione giustificatrice del contratto, cioè l’interesse concreto che spinge lo stipulante a voler favorire il terzo. Tale interesse può avere carattere patrimoniale, ma anche essere mosso da ragioni affettive o morali. È tuttavia indispensabile che esista, poiché in difetto non sarebbe legittima la stipulazione.

Nonostante la ricca tipizzazione, il legislatore lascia ampio spazio alla libertà contrattuale delle parti, consentendo loro di impiegare questo schema ogni volta che lo ritengano opportuno, sia per attribuire un credito, che, ed è il punto più dibattuto, per trasferire un diritto reale a titolo derivativo in favore di un soggetto estraneo. Su quest’ultimo aspetto, la dottrina si è lungamente interrogata, avendo cura di valutare la compatibilità tra gli articoli 1411 e 1376 del codice civile (il secondo afferma il principio del consenso traslativo, secondo cui il trasferimento della proprietà di un bene si produce grazie al consenso delle parti e senza la necessità di ulteriori forme di traditio). Alcuni autori ritengono che la norma in tema di trasferimento del diritto di proprietà non osti affatto all’operatività di un contratto a favore di terzo, anche per i beni immobili, sempre che il terzo possa sempre manifestare la propria accettazione o il proprio rifiuto, in modo che non nasca un trasferimento costrittivo che lo graverebbe di oneri o imposte indesiderati. Altri, invece, sostengono che l’acquisto di un immobile non possa essere considerato un puro vantaggio e che, per coerenza, occorrerebbe subordinare in ogni caso l’efficacia del trasferimento a un atto di adesione espressa. Nella prassi, è frequente, per esempio, che un genitore acquisti una casa e faccia trascrivere il contratto direttamente a nome del figlio, di fatto realizzando una donazione indiretta che può generare dubbi su quando il figlio divenga effettivamente proprietario e se debba essere informato o meno. La posizione prevalente sembra ammettere la validità e l’efficacia di simili operazioni, riconoscendo comunque al figlio la facoltà di rifiuto del bene, se le circostanze lo richiedono, soprattutto quando non è stato preventivamente avvertito o non vi è stato un atto chiaro di adesione.

Da un punto di vista sistematico, la dottrina tende a inquadrare il contratto a favore di terzo non come un contratto tipico e dotato di una causa autonoma, ma come un ordinario contratto (di vendita, di mutuo, di rendita vitalizia, di trasporto) caratterizzato dalla presenza di una clausola accessoria che incanala gli effetti della prestazione nei confronti di un soggetto diverso dallo stipulante. In questo modo si evita di distorcere la natura del contratto stesso, che conserva la propria causa tipica, per esempio, nella vendita, uno scambio sinallagmatico tra il pagamento di un prezzo e il trasferimento di un bene, ma introduce la peculiarità di indirizzare gli effetti verso il terzo. A questa conclusione si riconnette la regola secondo cui la disciplina generale del contratto in questione (codificata nell’articolo 1411 e seguenti) si combina con le regole specifiche del singolo tipo contrattuale, così da regolare compiutamente l’intera operazione.

Non va poi trascurato che il codice si preoccupa di tutelare l’estraneità originaria del terzo, al quale non possono essere attribuiti obblighi senza il suo consenso. Il soggetto designato come beneficiario acquista un diritto di credito, oppure un diritto reale, ma non diventa parte delle ulteriori obbligazioni negoziali che rimangono in capo alle due parti originarie. Non dovrà subire rivendicazioni da parte dello stipulante, né potrà esso stesso agire per vizi del consenso o per altre questioni contrattuali che non siano strettamente connesse all’adempimento della prestazione. In altre parole, la titolarità del diritto si scorpora dalla titolarità del rapporto contrattuale. L’unica azione permessa al terzo, se non si prevede diversamente, sarà quella di chiedere il concretizzarsi della prestazione a suo favore, ossia l’azione di adempimento nei confronti del promittente che si è obbligato.

La designazione del terzo può essere nominativa fin dal momento in cui si conclude il contratto, ma può anche rimanere indefinita e concretizzarsi successivamente, purché sia possibile stabilirne con certezza l’identità. Su questo aspetto la dottrina e la giurisprudenza hanno lungamente discusso, perché il codice civile menziona l’ipotesi di un acquisto del terzo già al momento della stipulazione, ma si è altresì rilevato che può essere molto utile consentire la designazione in un tempo successivo, persino demandandola a un atto unilaterale (come un testamento). Una parte della dottrina ritiene che questa scelta potrebbe facilmente sconfinare nel patto successorio vietato, ma non mancano orientamenti che respingono l’idea di un necessario parallelismo tra designazione tardiva e patto successorio, sostenendo che ogni singolo caso andrà valutato specificamente per verificarne la meritevolezza e la liceità.

Quanto al rapporto tra stipulante e promittente, la legge attribuisce la facoltà di revocare la clausola a favore di terzo fino a quando il terzo non abbia dichiarato di voler profittare. In assenza di dichiarazione di adesione del terzo, lo stipulante conserva pertanto il controllo su un effetto che è, in teoria, già sorto a vantaggio di un estraneo, ma resta ancora in una zona di “instabilità”. Dopo che il terzo ha manifestato la volontà di approfittarne, si producono effetti definitivi che non possono più essere revocati, salvo differenti previsioni di legge. Nella prassi si è posto più volte il problema di valutare la recettizietà della stipulazione. Il codice non prevede alcun obbligo di comunicare al terzo l’avvenuta stipula e mpm stabilisce un termine entro cui il terzo debba dichiarare la volontà di profittare o di rifiutare. Questo fatto, da alcuni, è stato interpretato nel senso di escludere la natura recettizia dell’atto, ammettendo che il terzo possa addirittura rimanere all’oscuro del contratto anche per un tempo indefinito. D’altro canto, altri autori sostengono che il principio di buona fede e correttezza dovrebbe spingere lo stipulante a informare il beneficiario, soprattutto se il trasferimento comporta oneri fiscali o altri possibili svantaggi. A un estremo, si potrebbe addirittura immaginare che qualcuno intesti un immobile a un ignaro beneficiario, scaricandogli tasse, spese di manutenzione o responsabilità, senza che questi sia preparato a gestirle. È una situazione che la giurisprudenza interpreta con cautela, talvolta richiedendo la prova di un autentico interesse dello stipulante, oltre che della volontà del terzo di accettare il vantaggio.

La manifestazione di volontà del beneficiario, detta anche dichiarazione di volere profittare, assume dunque grande rilievo. Se, secondo alcuni, si tratterebbe di un atto giuridico in senso stretto, che produce i propri effetti in virtù della legge indipendentemente dalla consapevolezza dell’agente, appare più ragionevole inquadrare tale dichiarazione come un vero e proprio negozio giuridico unilaterale. Da ciò discende che la dichiarazione dovrebbe avvenire nella forma richiesta dal contratto originario o in forma libera se il contratto non stabilisce vincoli, e che potrebbe senz’altro essere soggetta alle regole generali sui vizi della volontà, essendo lesivo pretendere che il beneficiario sia obbligato a un determinato effetto patrimoniale senza alcuna possibilità di rivalersi. La stessa questione si pone per l’ipotesi contraria, ossia il rifiuto della prestazione da parte del terzo. Il codice parla di rifiuto, ma la dottrina dibatte se sia più corretto parlare di rinuncia a un diritto già sorto o di rigetto di un effetto ancora latente. Dal punto di vista pratico, la sostanza non cambia: il beneficiario può impedire che il diritto entri stabilmente nel suo patrimonio, senza dover subire conseguenze economiche sfavorevoli contro la propria volontà. Non è previsto un termine legale per il rifiuto, il che lascia intendere che la possibilità di rigettare l’attribuzione resti in linea di principio aperta fino a quando la situazione non venga in qualche modo definita (ad esempio, con un’accettazione espressa o con il trascorrere del tempo in cui la prestazione è stata conseguita e goduta). D’altro canto, lo stipulante, fintanto che non vi sia stata accettazione, ha il potere di revocare il beneficio, anch’esso potere soggetto in astratto a un limite temporale dato dalla prescrizione decennale, come per gli altri diritti di natura personale. La revoca può assumere forme diverse, purché risulti con chiarezza la volontà di eliminare gli effetti del contratto per il terzo. Una volta comunicata e intervenuta efficacemente la revoca, l’effetto a favore del terzo si risolve retroattivamente e la prestazione rimane, salvo differente volontà delle parti, a beneficio dello stipulante.

Di particolare rilevanza in ambito successorio è il problema della collazione: se la stipulazione per il terzo costituisce di fatto una donazione indiretta, è possibile che al momento dell’apertura della successione del de cuius si debba conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto. Infatti, quando l’erede abbia beneficiato di un immobile per effetto di un contratto a favore di terzo, si pone la questione se debba conferire in natura il bene stesso o soltanto il denaro che era stato impiegato per l’acquisto. Prevale l’orientamento secondo cui l’oggetto della donazione (e, pertanto, della collazione) non è il denaro, bensì il bene trasferito. Di conseguenza, l’erede che ha acquisito la proprietà di un immobile grazie a una stipulazione a suo favore dovrebbe collazionare quell’immobile e non la somma corrispondente al prezzo originario, assicurando così un trattamento più equo verso gli altri eredi.

In conclusione, il contratto a favore di terzo rappresenta uno strumento giuridico di grande elasticità, che unisce esigenze economiche e relazionali, consentendo alle parti di realizzare un interesse potenzialmente estraneo al rapporto bilaterale. La sua ammissibilità generale nel codice civile del 1942 costituisce una chiara apertura verso modelli di solidarietà e di utilità sociale, affiancando e integrando il tradizionale principio di relatività dell’effetto contrattuale. Grazie alla clausola a favore di terzo, è possibile favorire un soggetto senza coinvolgerlo in un complesso iter negoziale, rispettando al contempo il suo potere di rifiutare la prestazione se questa dovesse comportare oneri non desiderati. L’equilibrio fra l’interesse dello stipulante, la libertà del terzo e la tutela dell’affidamento del promittente trova espressione in norme che, da un lato, assicurano la validità del trasferimento del diritto o della costituzione dell’obbligazione, e, dall’altro, proteggono il terzo da qualsiasi imposizione forzosa.

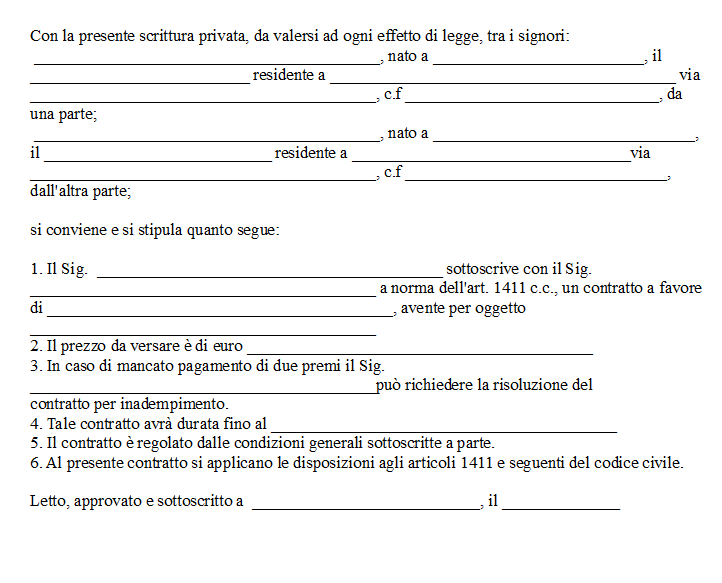

Fac Simile Contratto a Favore di Terzo Word

Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto a favore di terzo Word da scaricare e da utilizzare come esempio. La bozza di contratto può essere modificata inserendo i dati delle parti e gli altri elementi contrattuali mancanti, per poi essere convertita in formato PDF o stampata.

Fac Simile Contratto a Favore di Terzo PDF

Di seguito viene proposto un fac simile contratto a favore di terzo PDF.